Bücher der Ressource-Gesellschaft Mannheim

Mit bisher über 300 aufgefundenen Exemplaren bilden die Bücher der Mannheimer Ressource-Gesellschaft die größte Gruppe von NS-Raubgut, die wir bisher in den Beständen der UB Mannheim gefunden haben. Die Gesellschaft wurde 1828 gegründet und baute auf einer älteren sogenannten „Erholungsgesellschaft“ auf. Wie alle jüdischen Institutionen litt auch die Ressource-Gesellschaft seit der Machtergreifung der Nationalsozialisten unter zunehmenden Erschwerungen. Im Jahr 1938 wurde ihre Tätigkeit weitgehend unterbunden und im August 1939 wurde sie endgültig aus dem Vereinsregister gestrichen.

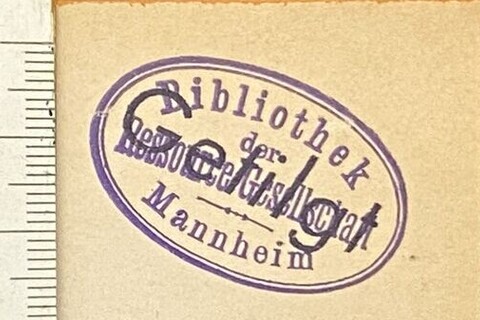

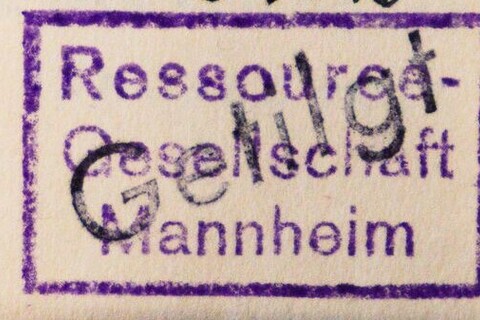

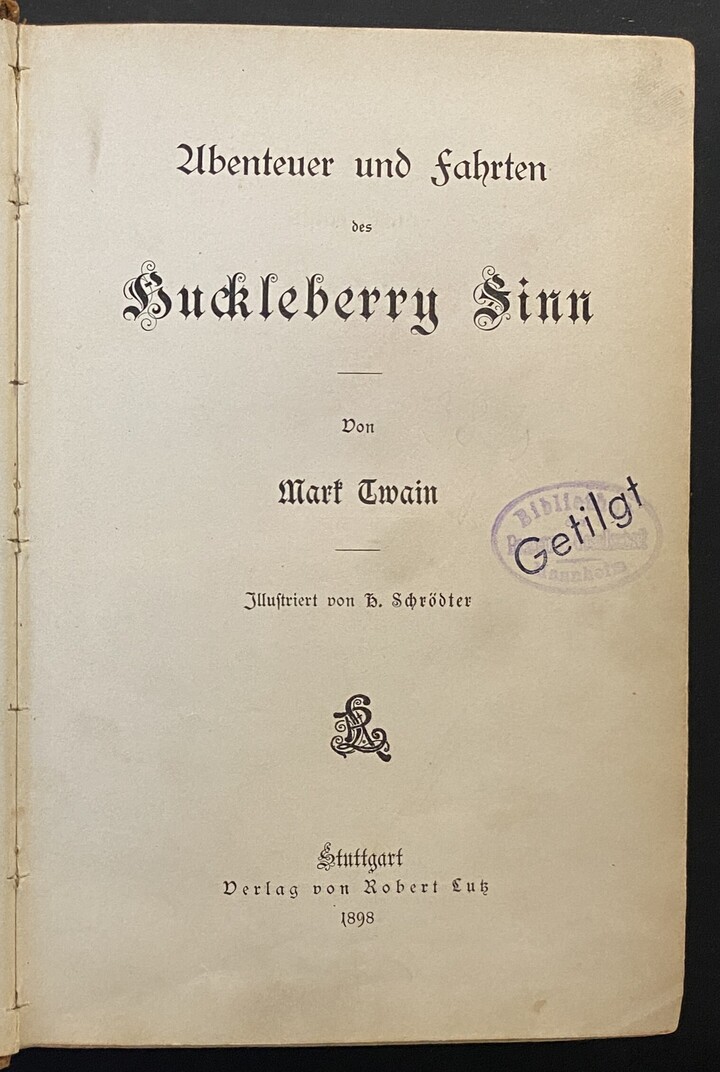

Drei Stempel belegen den langen Zeitraum, in dem die Bibliothek der Ressource-Gesellschaft Teil des jüdischen Kulturlebens in Mannheim war. Publikationen aus der Zeit vor 1918 tragen einen kleinen ovalen Bibliotheksstempel. Bis Ende der 1920er-Jahre wurde ein größerer ovaler Stempel verwendet, der die Bibliothek explizit im Namen nannte, danach ein schlichter quadratischer Stempel. Außerdem finden sich Zahlen, sowohl handschriftliche als auch gestempelte, die vermutlich Inventarnummern darstellen.

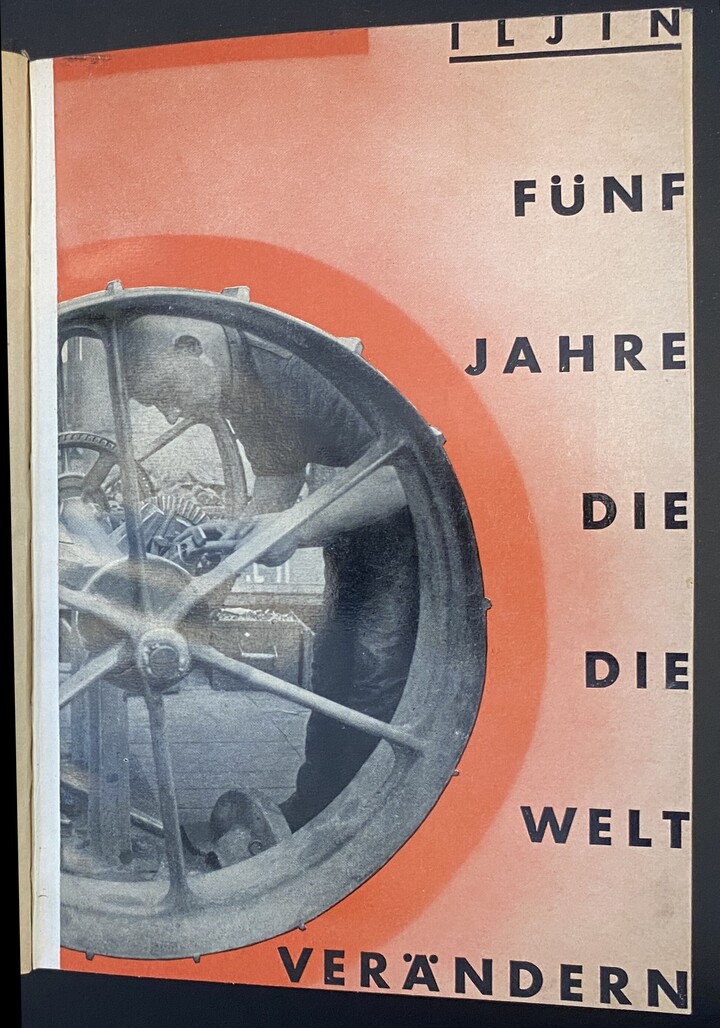

Im Beispielband von Michail Andrejewitsch Iljin findet sich zum Beispiel auf dem Titelblatt der quadratische Stempel „Ressource-Gesellschaft Mannheim“ und die handschriftliche Nummer 7023. Die Bibliothek der Ressource-Gesellschaft umfasste Ende der 1920er-Jahre ca. 6.000 Bände. Der Bericht des Direktors der Städtischen Schlossbibliothek über den Buchbestand der Ressource-Gesellschaft im Schloss spricht von 4.000 älteren hebräischen und religiösen Exemplaren und 8.000 Bänden moderner Belletristik. In dieser Zahl sind allerdings auch die Bücher der Lemle-Moses-Klaus-Stiftung und möglicherweise auch der liberaleren Hauptsynagoge, der Patientenbibliotheken des Krankenhauses und des Altersheims sowie der Gemeinde enthalten.

Wie kam dieser umfangreiche Bestand in die Schlossbibliothek? Als Hypothese gehen wir davon aus, dass die Bücher der Ressource-Gesellschaft von der Gemeinde selbst in die Bibliothek des Altersheims/

Der vom „Sicherheitsdienst“ beschlagnahmte Bücherbesitz der jüdischen „Ressource-Gesellschaft Mannheim“ wurde seitens der Schloßbücherei 1941 in Verwahrhung genommen und dadurch vor der geplanten Vernichtung durch die SS Ludwigshafen gerettet.

Der größte Teil der Hebraica und Judaica aus diesem Bestand wurde 1946/

Über die Rekonstruktion der Umstände der Beschlagnahme jüdischer Buchbestände in Mannheim in den 1930er- und 1940er-Jahren hinaus ist die Dokumentation und Erforschung der Bibliothek von besonderem Interesse. Neben traditionellen jüdischen Themen und zionistischen Publikationen findet sich unter anderem klassische Unterhaltungsliteratur wie die in der Weimarer Republik beliebten historischen Romane. Neben kommunistischen und sozialistischen Autoren umfasste die Bibliothek auch liberale und bürgerlich nationale Werke. Diese Auswahl steht stellvertretend für die vielfältige, aber typische Zusammensetzung der städtischen jüdischen Gemeinden im Deutschen Reich vor ihrer Zerstörung durch die Nationalsozialisten.

Raphael Lemkin fasste unter seinem Begriff des Genozids auch Maßnahmen wie die Zerstörung von Kulturgütern, die systematische Verdrängung der Jüd*innen aus dem öffentlichen Raum, den Raub jüdischen Eigentums und ihren Ausschluss aus dem Wirtschaftsleben zusammen. Diese Maßnahmen zielten seiner Ansicht nach darauf ab, die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Integrität der Gruppe zu zerstören. Dadurch waren sie als Gruppe innerhalb der Gesellschaft weniger in der Lage, sich gegen Bedrängnisse zu wehren, und Möglichkeiten des Zusammenhalts und der Solidarität wurden verhindert. Diese Formen symbolischer Gewalt, die der Ausgrenzung und Abwertung dienten, bereiteten auch die physische und biologische Verfolgung und Vernichtung vor.

Die Verdrängung von Autoren wie Michael Iljin im Einzelnen und die Zerstörung von Bibliotheken und Kultureinrichtungen im Großen waren Teil der Zerstörung jüdischen Lebens im Nationalsozialismus. Die Rekonstruktion und Bewahrung dieser Bibliotheksbestände ist ebenso wie die Erinnerung an ihre Beschlagnahme und Zerstörung ein Versuch, dieses Unrecht nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Weiterführende Literatur und Quellen

Bilsky, Leora. „Cultural Genocide and Restitution: The Early Wave of Jewish Cultural Restitution in the Aftermath of World War II“. International Journal of Cultural Property 27, Nr. 3 (August 2020): 349–74. https://doi.org/10.1017/S0940739120000235.

Gallas, Elisabeth. „Das Leichenhaus der Bücher“: Kulturrestitution und jüdisches Geschichtsdenken nach 1945. 2., Durchgesehene Auflage. Schriften des Simon-Dubnow-Instituts 19. Göttingen Bristol, CT: Vandenhoeck & Ruprecht, 2016.

Keller, Volker. Jüdisches Leben in Mannheim. Mannheim: Ed. Quadrat, 1995.

Moses, A. Dirk. „Raphael Lemkin, Culture, and the Concept of Genocide“. In The Oxford Handbook of Genocide Studies, herausgegeben von Donald Bloxham und A. Dirk Moses, 0. Oxford University Press, 2010. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199232116.013.0002.

Ressource-Gesellschaft (Mannheim). Hundert Jahre Ressource Gesellschaft Mannheim: 1829 -1929; Mannheim: Katz, 1929.