Martin Buber „Die Geschichte des Rabbi Nachman“ und das Israelitische Kranken- und Pfründnerhaus Mannheim

„Geschichte des Rabbi Nachman“ – XD 1568

Im Zentrum dieses Beitrags steht ein Buch von Martin Buber. Die „Geschichte des Rabbi Nachman“ versammelt kurze mystische Erzählungen des Rabbis Nachman von Breslau (1772-1810), des Begründers des Chassidismus. Martin Buber war ein herausragender Vertreter der „Jüdischen Erneuerung“ und bedeutender deutscher Intellektueller.

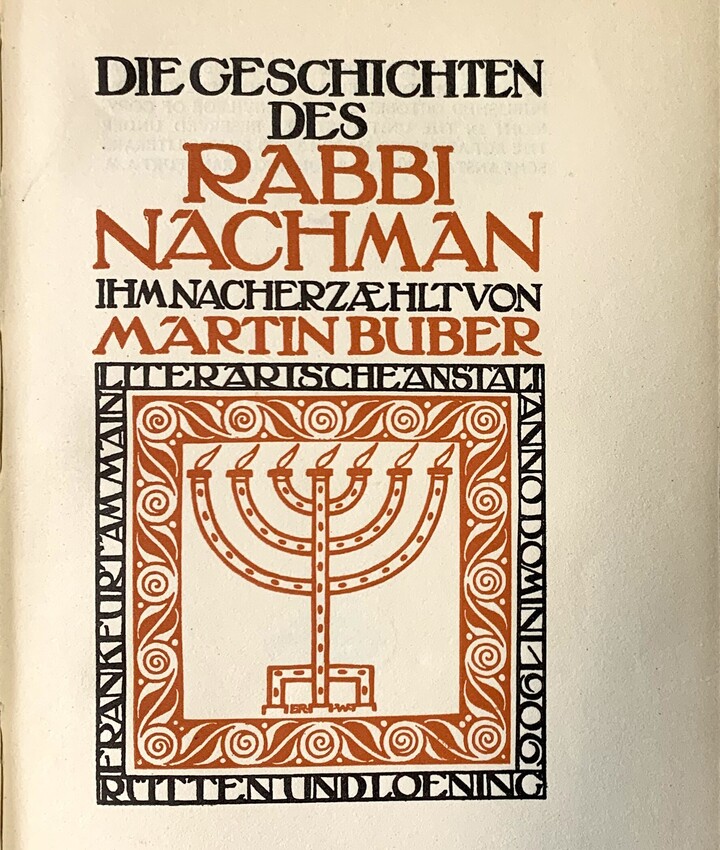

Das Buch ist grün in Leinen eingeschlagen und unter dem vergoldeten Titel findet sich eine ebenfalls vergoldete Menorah, der siebenarmige Leuchter. Die Menorah war in der Zwischenkriegszeit viel eher als der sechszackige Stern ein Zeichen von bewussten Jüdinnen und Juden. Auch das Titelblatt ist eindrucksvoll in der Art von Holzschnitten gestaltet.

Das Exemplar aus dem Jahr 1905 trägt auf dem Vorsatzblatt den Stempel des Israelitischen Kranken- und Pfründnerhauses Mannheim, der mit einem Getilgt-Stempel gleich zwei Mal überstempelt wurde. Neben dem Stempel des Krankenhauses findet sich auf der Rückseite des Titelblatts der Stempel der Städtischen Schlossbücherei und im Vorsatz hinten der Inventarisierungsstempel der Schlossbücherei.

Wie kam dieses jüdische Lesebuch in die Bestände der Universitätsbibliothek Mannheim?

Jüdische Pflege und Krankenversorgung

Den ersten Anhaltspunkt stellen die Angaben und Daten dar, die wir im Buch finden. Das sind die Stempel der ehemaligen Besitzer und die Angaben zur Inventariserung. Im Inventarbuch findet sich das Buch in einer Reihe mit zahlreichen anderen geschenkten Büchern, deren Herkunft allerdings nicht ganz klar ist, weil ein Donor – ein Schenker – nicht ausgewiesen wurde. Doch findet sich im Buch der Hinweis auf das Israelitische Kranken- und Pfründnerhaus. Wir können also davon ausgehen, dass das Buch aus der Patientenbibliothek des Kranken- und Pfründnerhauses stammt.

Bereits im frühen 18. Jahrhundert hat die Jüdische Gemeinde von Mannheim das Haus in E5 erworben, um dort ein Hospital zu führen, in dem die Versorgung von Kranken und Bedürftigen erfolge sollte. Im Jahre 1877 kam die Bezeichnung Pfründnerhaus hinzu. Pfründner sind Empfänger von Renten/

Das Krankenhaus wurde im 18., 19. und auch im 20. Jahrhundert immer wieder erweitert und erneuert, bis in den 1920-Jahren hier bis zu 428 Patienten versorgt werden konnten. Dabei wurden nicht nur Jüdinnen und Juden behandelt, auch christliche Mannheimer*innen ließen sich hier medizinisch versorgen. Während das Krankenhaus nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten zunächst fortbestand, musste es 1936 in das Israelitische Altersheim verlegt werden, da der gesamte Block abgerissen und umgestaltet werden sollte.

Das Israelitische Altersheim im Nationalsozialismus

Das neue Altersheim wurde 1931 von der Jüdischen Gemeinde eröffnet. Es sollte am Luisenpark in der Collinistraße (heute Bassermannstrasse) gelegen, 42 Bewohner betreuen und einen angenehmen Lebensabend ermöglichen. Abbildungen zeigen deutlich die eindrucksvolle moderne Architektur der Neuen Sachlichkeit, die der Frankfurter Architekt Fritz Nathan (1891-1960) hier umsetzte. Mit der Verlegung des Krankenhauses 1936 wurde das Haus zweigeteilt und Operationsräume und andere medizinische Funktionsräume wurden eingerichtet.

Da die Mannheimer Gemeinde durch Flucht und Migration stetig kleiner wurde, konnte der Betrieb einigermaßen gelingen. In und nach dem Pogrom im Deutschen Reich am 9.11.1938 erlangte das Altersheim weitere Bedeutung. Da die Synagogen, Häuser und Räume der Gemeinde der Zerstörung durch SA-Trupps ausgeliefert waren, wurde der Synagogensaal in das Altersheim verlegt. Zahlreiche Mannheimer*innen flüchteten sich in der Nacht in das Krankenhaus und fanden hier Schutz und Obdach. Nach dem Pogrom flohen weitere Jüdinnen aus der Pfalz und aus Baden nach Mannheim bzw. wurden Verletzte hierhin gebracht.

„denn das Krankenhaus mußte für ganz Baden zur Verfügung stehen. Es gab von Würzburg bis Gailingen kein jüdisches Krankenhaus, und jüdische Patienten wurden in arischen Krankenhäusern kaum mehr aufgenommen.“ Stadtarchiv Mannheim, Die Judenverfolgung in Mannheim 1933-1945, S. 42.

Andere Bedeutung erfuhr das Altersheim im Rahmen der Deportation der badischen Juden nach Gurs. Die Polizei nutzte das Altersheim für die hier erstmals stattfindende Selektion von zu transportierenden Personen. [„Nr. 21 Bericht von Dr. Kurt Weigert vom April 1965“ (“Die Judenverfolgung in Mannheim 1933-1945”, 1971, p. 43)] Die Deportation ließ nur noch eine winzige Restgemeinde zurück, die aus wenigen Jüdinnen und Juden in sogenannter Mischehe und nicht transportfähigen Bewohnern des Krankenhauses/

Bereits mit der Deportation wurde diese Restgemeinde vor weitere Herausforderungen gestellt, indem Altersheimbewohner aus Neustadt und anderen Orten der Pfalz und Badens nun in Mannheim untergebracht wurden. Für diese Gruppe wurde insbesondere das Haus in B7/

Zur gleichen Zeit organisierte Hermann Hauser im Nachbarhaus noch Unterricht für die wenigen verbliebenen Kinder, wo bis Mitte 1942 unter anderen Fritz Cahn-Garnier (später Oberbürgermeister von Mannheim) lehrte. Ob die Bibliothek zu diesem Zeitpunkt bereits konfisziert wurde oder sich noch in Räumen der Gemeinde befand, ist bislang noch nicht endgültig zu klären. Mit Blick auf die generelle Raumnot und das Fehlen entsprechender Transportressourcen ist jedoch davon auszugehen, dass mit der Umwandlung des Altersheims in der Collinistraße in ein Polizeikrankenhaus die Bibliothek konfisziert wurde.

Provenienzbefund

In einem Bericht von Herbert Stubenrauch, Direktor der Städtischen Schlossbücherei, heißt es dazu, dass die Bücher der Ressource-Gesellschaft von der SS konfisziert wurden. Um eine Vernichtung zu verhindern, wurde veranlasst, dass die Bücher in der Schlossbücherei eingelagert wurden. Leider fehlen in dem Bericht jegliche nähere Informationen zu den beteiligten Personen oder Dienststellen. Die Hinweise auf die Schließung und Räumung des Altersheims im Zuge der Verdrängung und Deportation der Mannheimer Juden rechtfertigen die Einstufung als NS-Raubgut, auch wenn die Umstände nicht im Einzelnen geklärt werden können.

Ein weiteres Exemplar des „Rabbi Nachman“ befindet sich in den Beständen der UBMA unter der Signatur XD 1568-5. Auch dieser Band wurde als aus einer anonymen Schenkung stammend inventarisiert und steht im Kontext zahlreicher weiterer Bände mit eindeutigem Raubgutcharakter, doch ist die im Band sichtbare Signatur kaum zu entziffern.

Die beiden Bände erinnern an die Verfolgung der Jüdinnen und Juden in Mannheim, die Zerstörung ihrer Einrichtungen und an den Holocaust. Mit der Rekonstruktion dieser Verfolgungsgeschichten und der Benennung von Leerstellen schaffen wir Stolpersteine, um die Erinnerung an die Shoah auch 80 Jahre nach der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Buchenwald wachzuhalten.

Literatur

- Martin Buber www.martin-buber.com

- Deportation nach Gurs www.landeskunde-baden-wuerttemberg.de/gurs-internierungslager

- Böhnisch, Edgar, Jüdische Pflege in Mannheim und ihre Verbindung zur Frankfurter jüdischen Pflege, 2015, www.juedische-pflegegeschichte.de/juedische-pflege-in-mannheim-und-ihre-verbindung-zur-frankfurter-juedischen-pflege/

- Böhnisch, Edgar, „... zum Segen des Judentums und der ganzen Menschheit.“ Die August Lamey-Loge in Mannheim im jüdischen Orden B’nai B’rith (1896–1937), Frankfurt a. M. 2024.